鶴川駅から神奈中バスで武相荘を目指します。

|

鶴川駅から市街を抜けて5分ほどで武相荘のそばに到着です。鶴川街道の武相荘周辺はユニクロやファミレスの乱立するごくありふれた郊外の佇まいです。

|

バス通りから武相荘へのなだらかな坂を登って入り口へ。

|

武相荘の入り口から長屋門越しに武相荘が見えてきます。

|

長屋門の奥に武相荘の母屋が見えます。武相荘とは武蔵と相模の堺にあった鶴川の古い農家を買い取った白州次郎が「不愛想」に掛けて名付けた秀逸なネーミングです。

|

母屋の前の竹林を通って散策路へ。母屋内は写真撮影禁止のため画像がありません。

|

竹林を背景に室町時代と思われる古い石の三重塔、散策路の入口には西行の歌にゆかりの鈴鹿峠の道しるべが。

|

武相荘奥に広がる散策路をめぐります①

|

武相荘奥に広がる散策路をめぐります②

|

散策路の途中に鎮座する狛犬。

|

竹林の中にひっそりとたたずむ石仏。

|

長屋門脇には趣味の大工仕事で作った次郎手製のポスト標識と臼が。

|

玄関脇の常滑の大坪には美しく咲き乱れた梅花ウツギが投げ入れられていました。

|

大きな睡蓮鉢には睡蓮と金魚が。

|

母屋の裏側に井戸を発見。

|

アメリカから持ち帰ったバーベキューコンロや芝刈り機、耕運機が並ぶ物置。

|

「工作室」と名付けられた次郎の大工小屋が喫茶室になっています。軒下に吊るされた蜀台には蕎麦猪口に植えつけた蘭を飾って。

|

庭の片隅の水飲み用のアンティークな水栓。水受けにはもみじを散らした大鉢が。和と洋の見事なコラボレーションです。

|

19世紀前半に建てられたと思われる母屋の中には白州夫妻が暮らしたままの囲炉裏や家具・調度品の他次郎の祖父に宛てた福沢諭吉の書の扁額や正子の書斎なども綺麗に保存されています。

|

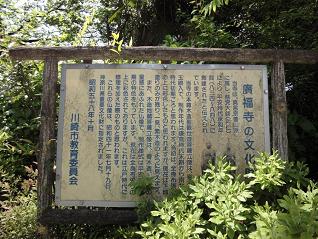

承和4年(837)慈覚大師の開山といわれる真言宗の古寺。

|

寛政元年(1789)に再建された本堂。

|

本堂脇の石楠花は3分咲きでした。早春に咲くコブシが有名で多くの人が見物に訪れるそうです。

|

寺宝の聖観世音菩薩立像は鎌倉末期~南北朝初期の作といわれています。

|

枡形山一帯は山城跡で平安末期に土豪稲毛三郎重成が城郭を築いたのが始まりです。

|

高84Mの枡形山の頂上の展望台からは富士山や丹沢山系の山々、都心の高層ビルや横浜ランドマークタワーなどが見えます。

|

田緑地は多摩丘陵の一角に位置する市内最大の緑の宝庫で、四季を通じて訪れる人が絶えません。

|

メタセコイアの林の中を散策。

|

岡本太郎美術館に併設されたカフェテリアで昼食。

|

コーヒーが出てくるのに(一杯づつ淹れる為?)少々時間が・・・。

|

TAROカップでTAROブレンドを頂きました。

|

ビーフシチューオムライスのランチ美味しかったです。

|

岡本太郎美術館のシンボルタワー高さ30Mの「母の塔」の前で全員集合。

|

この美術館は岡本太郎が誕生した地(母かの子の実家)に1999年完成しました。

|

生田緑地内奥の池を通って日本民家園へ。

|

東日本の代表的な古民家をはじめ、水車小屋・船頭小屋・農村歌舞伎舞台など25棟の文化財建造物が丘陵地に配置されています。

|

山形県鶴岡から移築した18世紀末建造の妻入り農家。

|

飛騨白川郷の合掌造り2階には収集した生活用具なども展示しています。19世紀前期の建築。

|

名古屋市より移築尾張250石取りの武家屋敷で19世紀初めの建築です。

|

本館前で全員集合。この後向ヶ丘遊園駅で解散しました。

|